„Und wie setze ich das konkret in meiner Organisation um?"

Diese Frage zog sich wie ein roter Faden durch unsere Gespräche im Oktober. Es war die zweite Kohorte unseres Kurses "Öffentliche Innovation Neu Denken" und genau diese Spannung zwischen systemischem Denken und organisationaler Realität war vielleicht das ehrlichste und wertvollste Learning dieser drei Wochen:

Balance halten, Einlassen, Übersetzen.

In drei Modulen haben wir Grundbegriffe, Methoden und Tools, die konkrete Umsetzung in die Praxis von neuen Perspektiven auf Öffentliche Innovation erkundet. Die Teilnehmenden kamen aus unterschiedlichsten Kontexten: Von der Stadtplanerin, für die die Unterscheidung zwischen komplizierten und komplexen Problemen eine völlig neue Relevanz bekam, bis zum Innovationsberater, der seit Jahren mit systemischen Ansätzen arbeitet. Von kommunalen Unternehmen über Stadtverwaltungen bis zu zivilgesellschaftlichen Organisationen. Die große Gemeinsamkeit: Alle spüren, dass die Art wie wir in unseren Verwaltungen, unseren Institutionen, unseren Organisationen arbeiten und über Innovation nachdenken, heute an ihre Grenzen stößt.

What got us here, won’t get us out of here.

Und genau diese Diversität erwies sich als zentral für unser gemeinsames Lernen. Denn sie zeigte immer wieder: Es gibt nicht die eine Lösung, die eine Frage, die eine Wahrheit, sondern radikal unterschiedliche Ausgangspunkte und Möglichkeiten. Die wirkliche Kompetenz unserer Institutionen wird also die gekonnte Kuration und Orchestrierung verschiedener Ansätze. Ein Balanceakt zwischen alt und neu, Überforderung und Stagnation.

Ein Rückblick

Modul 1: Kein Bug, sondern ein Feature

Mit Giulio Quaggiotto konnten wir erneut mit einem Gast starten, der unglaublich viel Erfahrung in der praktischen Anwendung systemischer Innovationsmethoden mitbringt. Er stellte die kritische Frage nach der „roten Linien:" Woran erkennen wir, ob wir über tatsächliche Wirkung sprechen oder nur über beeindruckende Zahlen, Projekte und Aktivitäten, die am Ziel vorbeigehen? Wie bauen wir echten Veränderungswillen auf, nicht nur schöne Berichte?

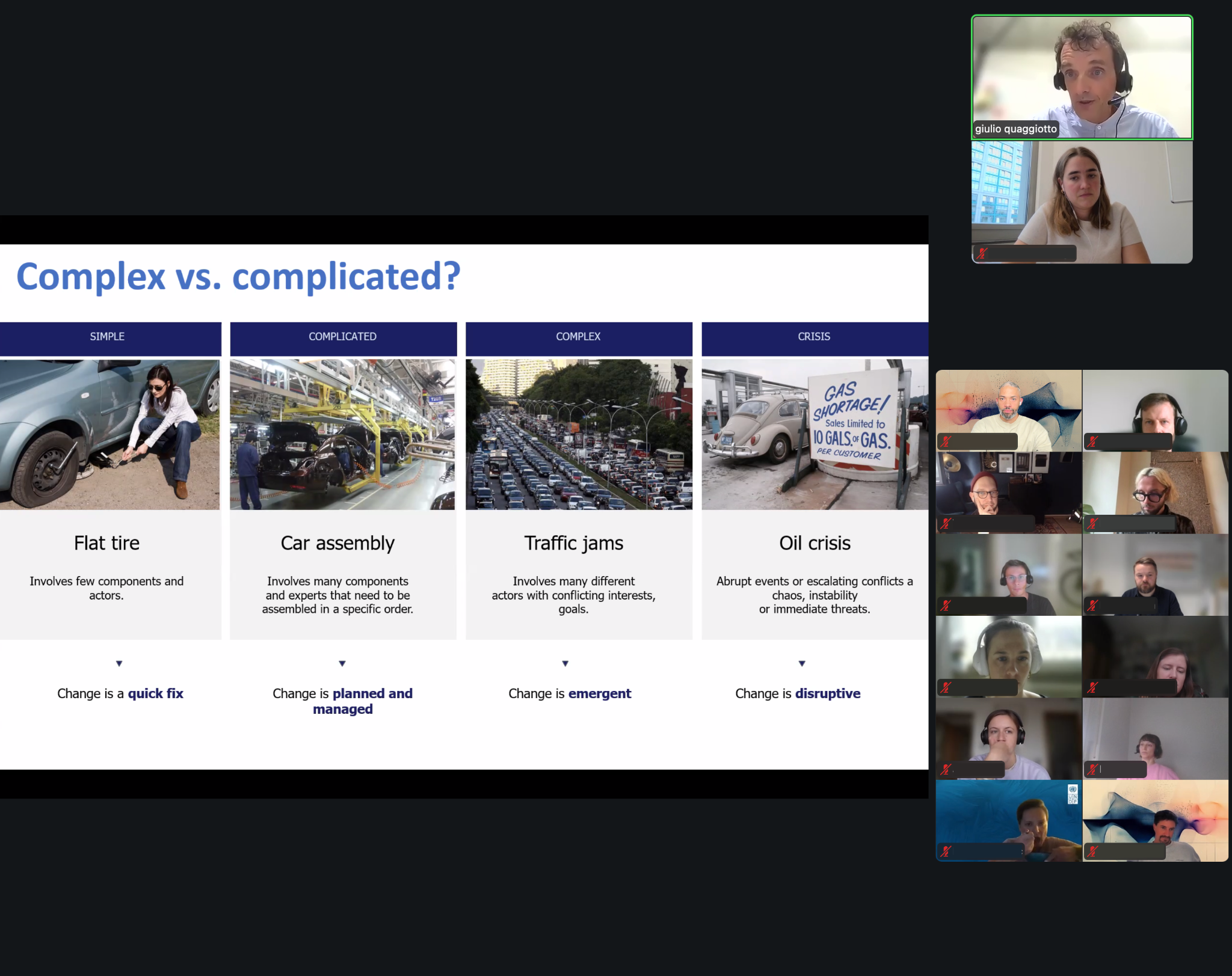

Im anschließenden Input zu Grundlagen und Grundbegriffen haben wir zentrale Unterscheidungen besprochen: Komplexe Probleme lassen sich nicht „lösen" wie komplizierte. Und wenn wir diesen Unterschied nicht als Organisation verinnerlichen, laufen wir Gefahr, die richtigen Fragen zu stellen, aber kategorisch falsche Antworten zu liefern.

Eine spannende Kontroverse entsprang vor diesem Hintergrund der Diskussion um Funneling vs. Layering. Klassische Innovation reduziert Komplexität, fokussiert auf eine Lösung (Funneling). Systemische Innovation erweitert bewusst Möglichkeitsräume, entwickelt mehrere Optionen parallel (Layering). Dabei gilt jedoch wie es eine Teilnehmerin treffend auf den Punkt brachte: „Funneling ist keine Schwäche. Es ist das, was uns handlungsfähig macht!" Die zentrale Frage ist nicht entweder-oder, sondern: Wann brauchen wir was?

Modul 2: „Consensus cements the status quo"

In der zweiten Woche war Tatiana Fernandez, Head of Transformation der katalanischen Regierung zu Gast. Ihre Provokation gleich zu Beginn: Für echte Transformation braucht es keinen Konsens, sondern Energie bei den Willigen. Ihr Beispiel: acht Bürgermeister starteten 2017 mit der Idee, Bioökonomie im ländlichen Raum aufzubauen. Heute, acht Jahre später haben 150 Bauernfamilien gemeinsam Land gekauft, das erste bioindustrielle Gebiet Kataloniens entsteht, mit Biogas und neuen Wertschöpfungsketten.

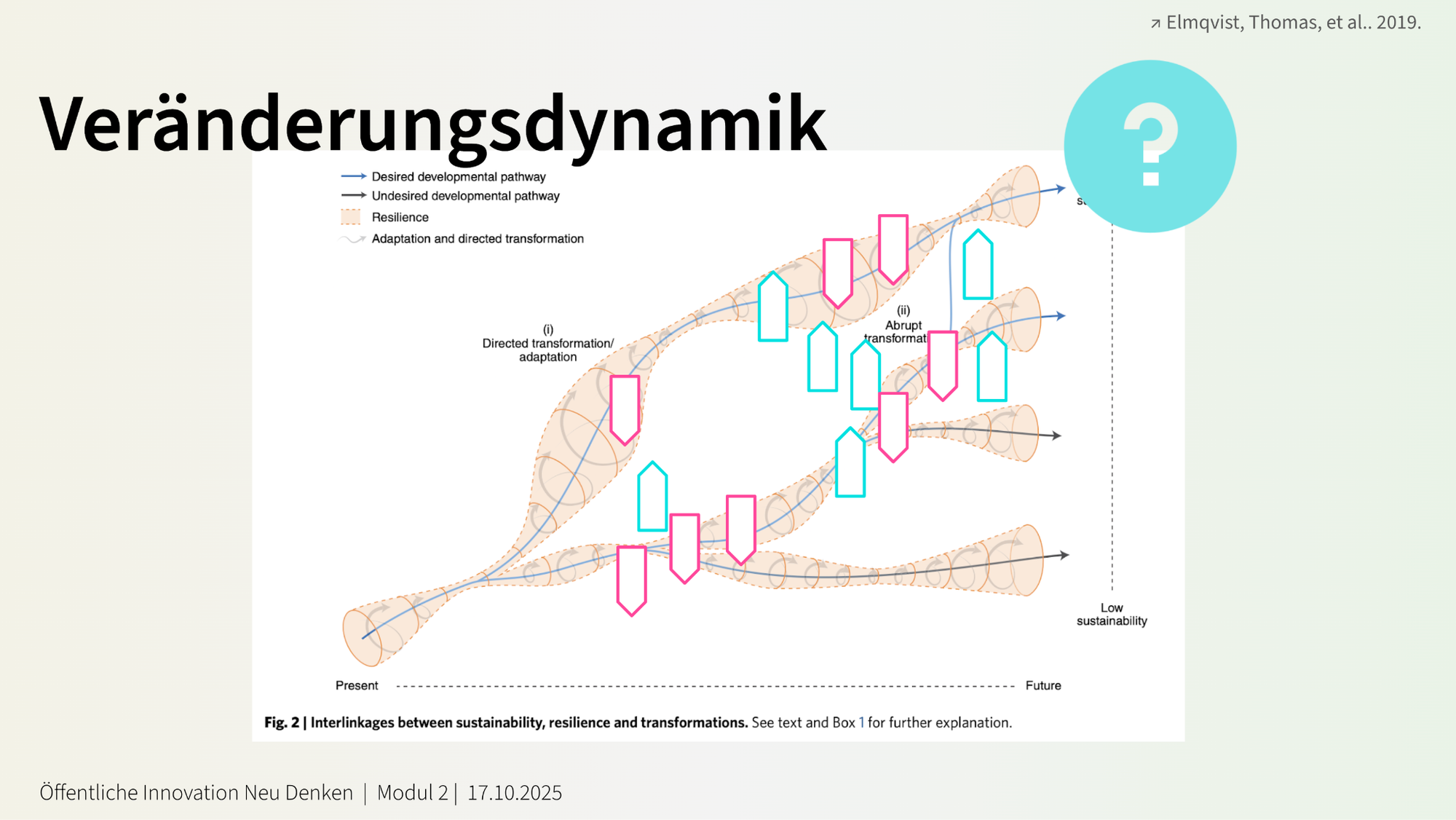

Die Wege zu solcher Transformation sind oft subtil: „Go with the energy" und „Go where the cracks are", also nicht gegen etablierte Strukturen ankämpfen, sondern Risse im System nutzen. Immer wieder ging es in unserem Kurs um Entwicklungspfade in einer mehr oder weniger wünschenswerte Zukunft.

Wie das in der Praxis aussehen kann, haben wir anhand von Systemischen Portfolios greifbar gemacht: Nicht die eine perfekte Lösung entwickeln, sondern viele verschiedene parallele aber kohärente Interventionen. In der Interaktion zwischen diversen Interventionen und Akteuren kann in kann emergente Wirkung entstehen und zwar jenseits dessen, was Einzelprojekte erreichen. Klingt gut, und aus vielen Jahren Praxiserfahrung konnten wir konkrete Beispiele besprechen. Oft war auch hier die zentrale Frage: Wie verkaufe ich das den politischen Entscheidungsträgern?

Modul 3: Wirkung, aber anders

Genau dort setzte das dritte Modul an: Wir sprachen über Investitionen, Finanzierung und Wirkung. Was heißt das? Zum Beispiel:

- Outcome Portfolios statt Projektfinanzierung: Investiere in messbare Ergebnisse (z.B. Temperaturreduktion in der Stadt), nicht in spezifische Maßnahmen.

- System Trusts für Gemeingüter wie Luftqualität oder Land.

- Token-basierte Systeme wie beim Projekt Treetown Freetown, Sierra Leone (Bürger:innen pflanzen Bäume, CO2-Offsets werden global verkauft, Gewinne fließen zurück in die Community).

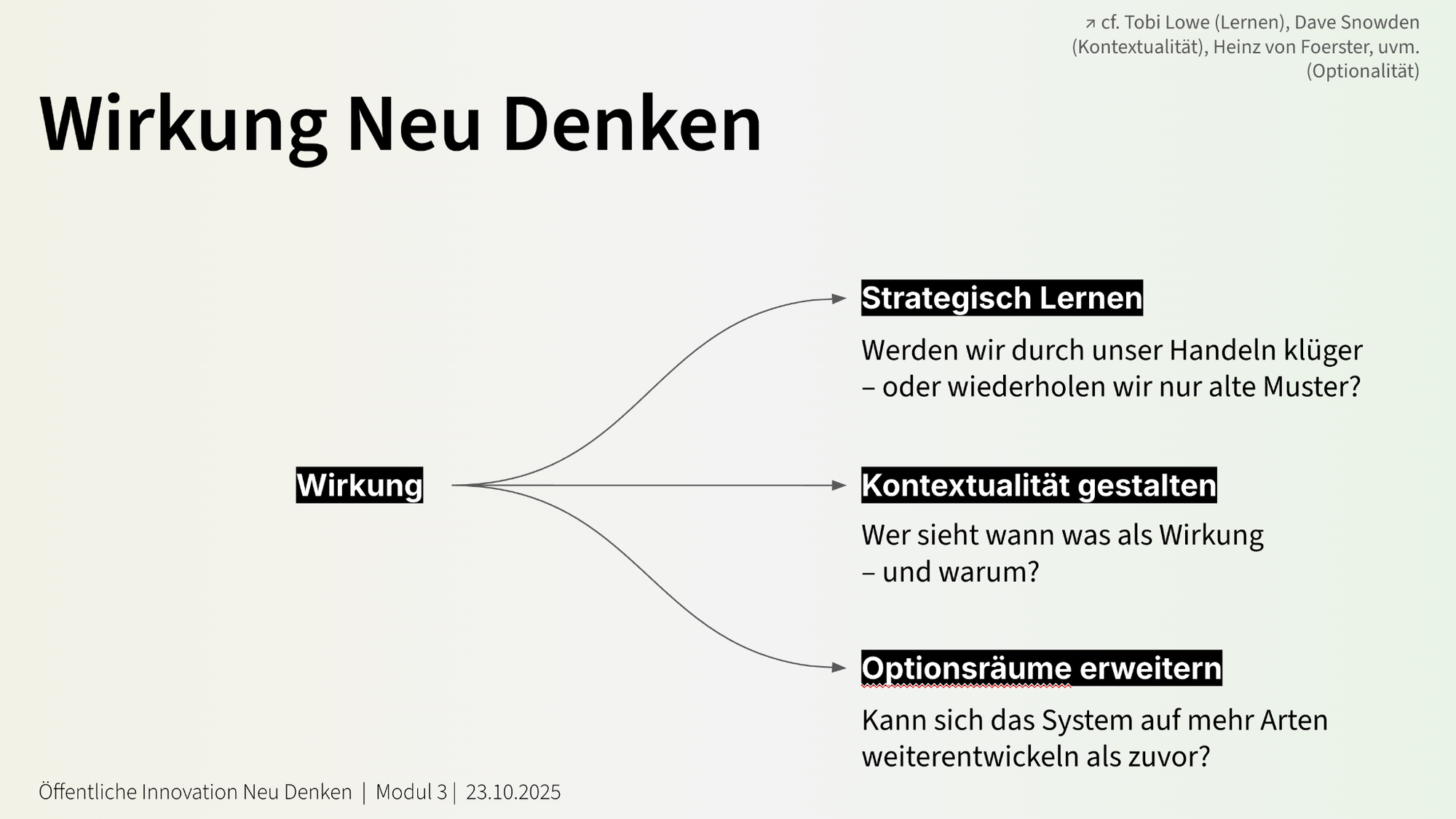

Viele dieser Instrumente werde gerade erst entwickelt, ein unglaublich spannendes aber auch sehr dynamisches Feld. Dabei wird der zentrale Begriff "Impact" zum Angelpunkt wirklich neuer Perspektiven

Wirkung entsteht nicht durch schlaue Konzepte, sondern durch geduldige Übersetzungsarbeit vor Ort: Systemisches Denken trifft auf deutsches Vergaberecht, föderale Strukturen, eingefahrene Organisationskulturen. Die zentrale Erkenntnis hier: Öffentliche Innovation kann auch unspektakulär, geradezu langweilig sein und dennoch transformativ wirken.

Mit all diesen Perspektiven im Gepäck sind wir abschließend in den Alltag zurückgekehrt, und zwar mit zwei Case Clinics: Zwei Teams arbeiteten an realen Herausforderungen.

- Team 1: Eine neue Innovationsabteilung, die vom Projektmodus zu transformativer Wirkung kommen will aber in zu vielen Einzelthemen kämpft.

- Team 2: Wissenschafts-Stadt-Kooperationen, die beide Systeme produktiv vernetzen sollen. Wie können die Vorteile für alle Akteure wirklich greifbar gemacht werden? Wo im System entstehen heute schon Chancen und wo wachsen die Kosten?

Was wir gelernt haben

- Systemisches Denken braucht Tiefe und Zeit. Three Horizons Model, Social System Canvas, Portfolio-Ansätze, Positive Deviants, Side-Casting. Die Methodenvielfalt ist groß. Drei Wochen geben einen soliden Überblick und erste Anwendungskompetenz, aber echte Kompetenz entsteht durch kontinuierliche Praxis. Deshalb stellen wir alle Inhalte auf einer Kurs-Seite zusammen als Grundlage für weiteres Lernen und Vertiefen.

- Übersetzungskompetenz ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Teilnehmenden brachten radikal unterschiedliche Realitäten mit: Manche Organisationen können bereits mit Portfolios experimentieren, andere stehen am Anfang ihrer Transformationsreise. Ressourcen, politische Unterstützung, organisationale Reife. Das alles variiert. Diese Diversität war keine Schwäche, sondern Stärke: Sie zeigte, dass öffentliche Innovation vor allem bedeutet, übersetzen zu lernen. Zwischen Theorie und Praxis, zwischen internationalen Beispielen und lokalen Gegebenheiten, zwischen systemischer Vision und verwaltungsrechtlicher Realität.

- Peer-Learning ist unverzichtbar. Die intensivsten Momente entstanden im Austausch: Beim gemeinsamen Ringen um praktische Lösungen, beim Teilen von Erfahrungen, beim gegenseitigen Ermutigen oder den kleinen Break-Outs zwischen durch. Wir lernen durch Anekdoten, durch den Transfer in die eigene Realität und durch den vertrauensvollen Austausch auf Augenhöhe.

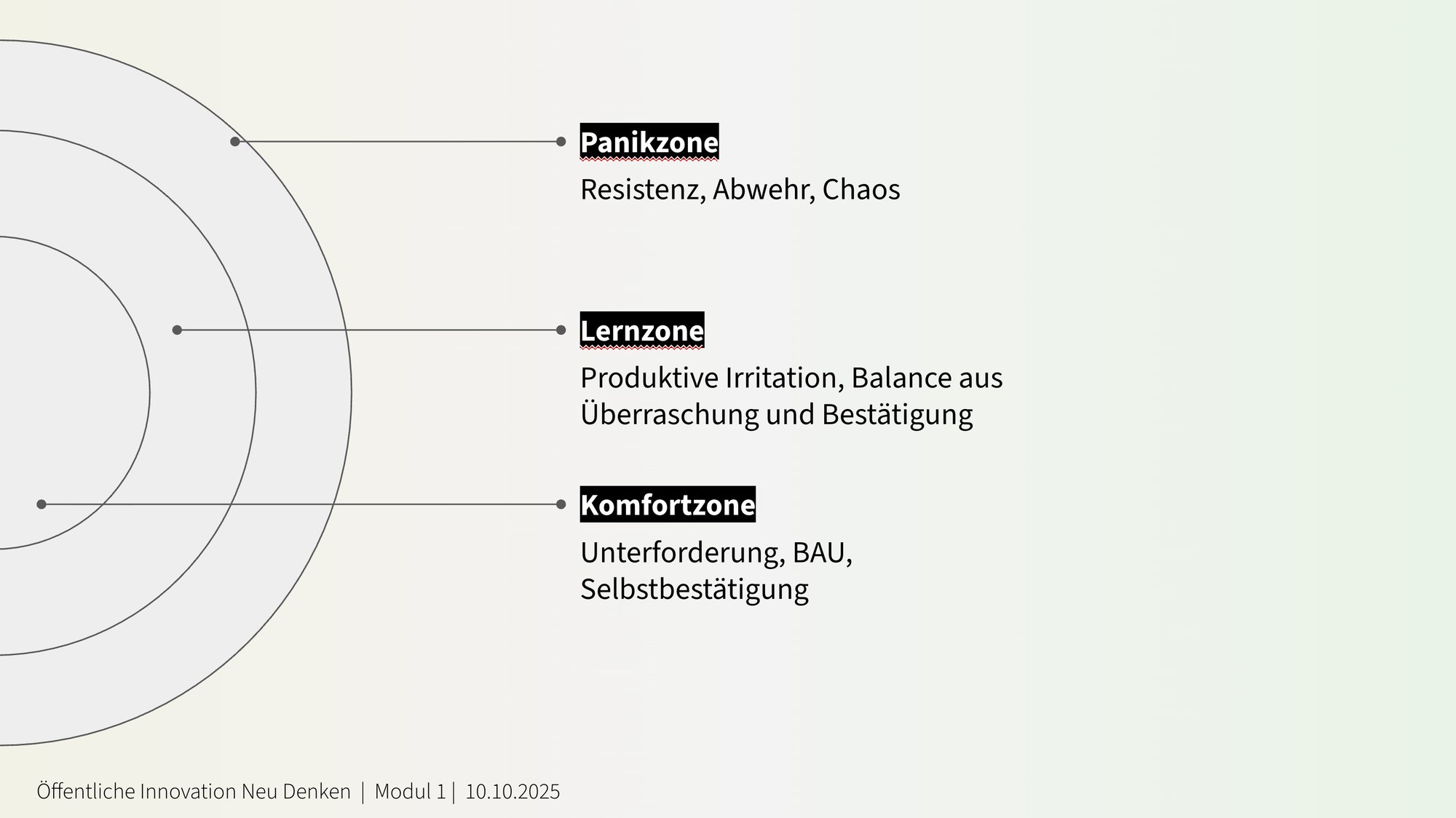

- Transformation ist oft unangenehm – und das ist ok. Mehrere Teilnehmende beschrieben das produktive Pendeln zwischen „Das schaffe ich nie in meiner Orga" und „Ich sehe neue Möglichkeiten". Diese Lernzone ist genau richtig. ie fordert heraus, ohne zu überfordern. Ambiguitätstoleranz ist keine Zusatzkompetenz, sondern Voraussetzung für systemische Innovation.

Und jetzt?

Diese drei Wochen waren intensiv, herausfordernd und unglaublich bereichernd. Es gibt echten Hunger nach neuen Ansätzen, nach Tiefe und nach ehrlichem Austausch über die großen und kleinen Herausforderungen vor Ort. Und (ähnlich wie schon bei der letzten Kohorte): Es gab große Lust auf mehr: mehr Austausch, mehr Zeit für Vertiefung, mehr kontinuierlicher Umsetzungsbegleitung in der Praxis.

Genau daran arbeiten wir gerade: Wir entwickeln neue Formate für 2026 – von offenen Kursen über thematische Vertiefungen bis hin zu maßgeschneiderten Programmen für einzelne Organisationen, die ihr ganzes Team oder ihre Führungsebene weiterbilden möchten.

Ihr habt Interesse oder Fragen? Meldet euch gerne bei uns, ob für zukünftige Kurse, einen Workshop für eure Organisation oder einfach für ein Gespräch darüber, wie systemische Innovation in eurem Kontext aussehen könnte.

Ein herzlicher Dank an alle Teilnehmenden für eure Neugier, die kritischen Fragen und die Bereitschaft, euch auf Unbekanntes einzulassen. An Giulio und Tatiana für die inspirierenden Einblicke.

Und an alle, die Teil dieser wachsenden Lerngemeinschaft werden möchten: Wir freuen uns auf den Austausch!