In unserem ersten Teil zu Portfolios haben wir die grundlegende Idee systemischer Portfolios und deren Eignung für komplexe Herausforderungen vorgestellt.

Dabei haben wir auch gezeigt, dass Portfolios mehr sind als eine bloße Sammlung von Projekten. Sie funktionieren vielmehr als vernetzte Ökosysteme, die durch eine gemeinsame Richtung, strategisch verknüpfte “Optionen” und systematisches Lernen charakterisiert sind. Dabei ermöglichen Portflolios nicht nur verschiedene Lösungsansätze zu testen, sondern vor allem das zu lösende Problem selbst fortlaufend neu zu verstehen und aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.

Doch wie sieht die praktische Umsetzung aus? Wie gelangt man von der theoretischen Idee eines systemischen Portfolios zu einem Steuerungsinstrument für komplexe Transformationsprozesse?

In diesem zweiten Teil geben wir erste Antworten auf diese Fragen, skizzieren die grundlegenden Schritte zur Portfoliogestaltung und machen den Prozess greifbar.

Wir orientieren uns in diesem Post an der Methodik, die maßgeblich von CHÔRA entwickelt und von UNDP weltweit angewandt wird. Wir stellen den Prozess dabei bewusst vereinfacht und verkürzt dar – die tatsächliche Entwicklung eines Portfolios ist ein umfassender, iterativer Prozess mit zahlreichen Zwischenschritten und Feedback-Schleifen. Der hier vorgestellte Ablauf ist nur eine von mehreren möglichen Vorgehensweisen. Auch andere Organisationen wie z.B. Dark Matter Labs arbeiten mit einem Portfolio-Ansatz, mit vielen Überschneidungen und einigen Unterschieden, dazu jedoch an anderer Stelle mehr.

Die Anatomie eines Portfolios

Ein Portfolio wird in vier Schritten entwickelt:

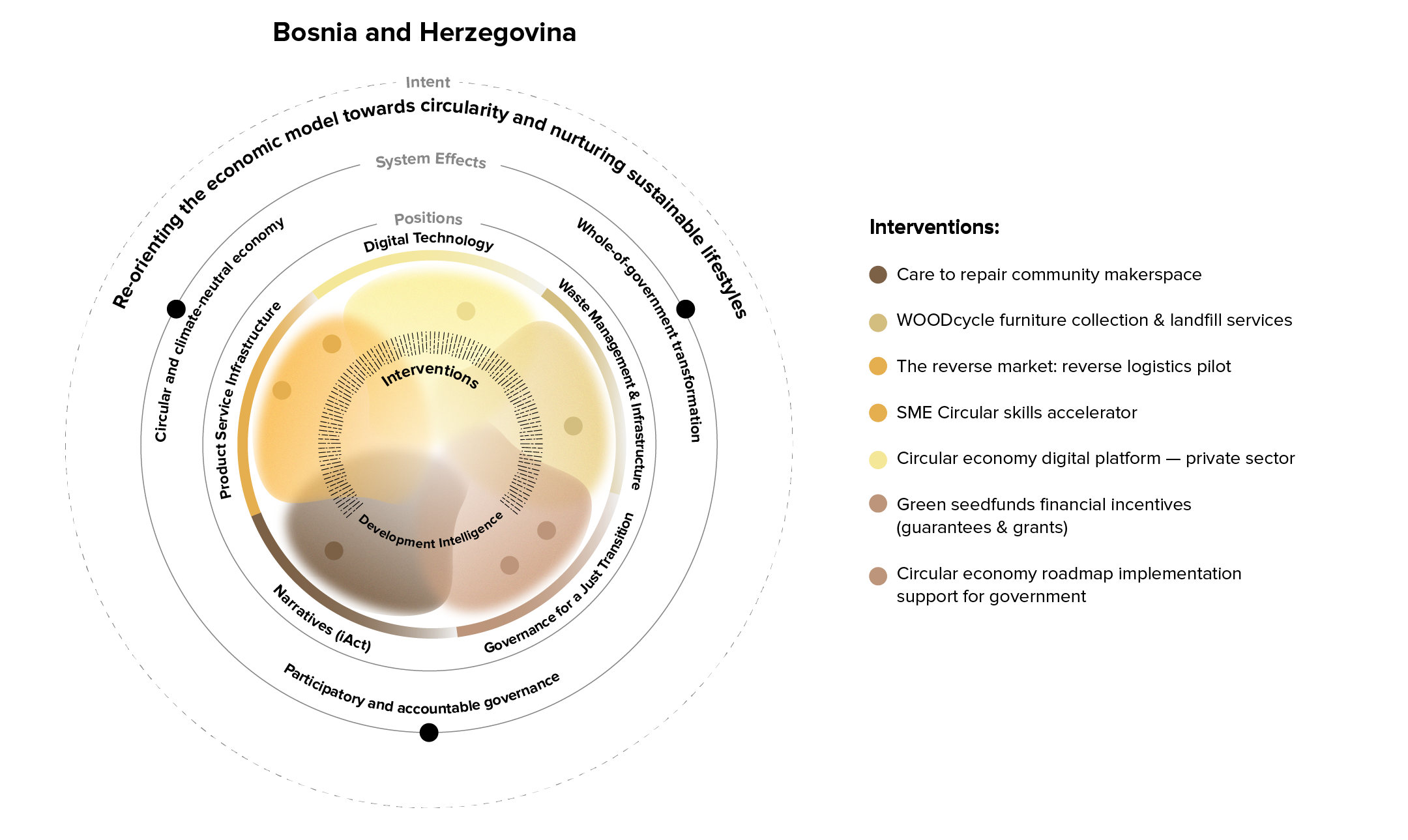

- Im Strategic Intent wird die übergeordnete strategische Ausrichtung definiert.

- Anhand von Shifts identifizieren wir systemische Veränderungsdynamiken und bestehende Umbrüche, die wir strategisch nutzen können.

- Mit Positions definieren wir Interventionspunkte, an denen wir uns positionieren, um Dynamiken zu verstehen und gezielt zu beeinflussen.

- Options umfassen konkrete Interventionen an diesen Positionen, die uns helfen sollen, Veränderungen zu ermöglichen oder zu verstärken.

Zur Veranschaulichung verwenden wir ein hypothetisches Beispiel aus dem Bereich der Digitalen Transformation:

Schritt 1: Strategic Intent

Der Startpunkt eines systemischen Portfolios ist die Formulierung des Strategic Intent, so etwas wie die grundsätzliche Ausrichtung oder Intention. Diese wird in einem "Intent Statement" festgehalten und dient als eine Art Nordstern für das Portfolio.

Ein systemisches Portfolio unterscheidet sich dabei fundamental von Experimenten oder Piloten, denn die verschiedenen Interventionen (oder Optionen) eines Portfolios sind durch den Intent miteinander verbunden. Sie verfolgen zwar mitunter unterschiedliche, manchmal sogar widersprüchliche Hypothesen, bleiben jedoch kohärent mit einer übergreifenden strategischen Perspektive.

Ein wirkungsvolles Intent Statement benennt dabei drei wesentliche Elemente:

- Identität: Die eigene Rolle sowie die vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten.

- Objekt: Der spezifische Problembereich des Portfolios.

- Systemische Effekte: Die angestrebten Veränderungen, zu denen wir beitragen wollen.

In unserem hypothetischen Beispiel könnte ein Intent Statement wie folgt lauten:

Identität: Als Organisation mit direktem Zugang zu Entscheidungsträger:innen in Bund und Ländern, praktischer Erfahrung in der Umsetzung digitaler Verwaltungsprojekte und einem Netzwerk von über 50 Kommunen agieren wir als Impulsgeber und Brückenbauer, um die Digitalisierung für demokratische Erneuerung in Deutschland zu nutzen.

Objekt: Unser Fokus liegt auf der digitalen Transformation demokratischer Prozesse in Deutschland, insbesondere auf der Schnittstelle zwischen Verwaltungsdigitalisierung und Bürgerbeteiligung.

Systemische Effekte:

- Eine Demokratie, die durch digitale Werkzeuge inklusiver wird

- Eine souveräne digitale Gesellschaft mit gleichberechtigter Teilhabe

- Ein politisches System, das digitale Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen bietet

Schritt 2: Shifts

Shifts helfen uns, den Übergang von dominanten zu emergenten Handlungsweisen greifbar zu machen. Sie dienen insbesondere dazu, den Strategic Intent zu konkretisieren und in beobachtbare Veränderungsprozesse zu übersetzen.

Wichtig: Ein Shift ist nicht als isoliertes Phänomen zu verstehen oder gar als einzelner Themenbereich für ein Projekt. Shifts repräsentieren vielmehr komplementäre Entwicklungspfade, die zusammen eine breitere Transformation ermöglichen. Die Verbindungen zwischen verschiedenen Shifts betonen die Notwendigkeit eines systemischen Blicks und machen die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Veränderungsprozessen sichtbar.

Ein entscheidender Punkt: Shifts sollten keine utopischen Zukunftsbilder beschreiben. Sie müssen in der Realität verankert sein und auf bereits vorhandenen Veränderungssignalen basieren. Shifts bieten dem Ökosystem der beteiligten Akteure ein gemeinsames Verständnis dafür, wo wir uns aktuell in Bezug auf verschiedene Veränderungsprozesse befinden.

In unserem Beispiel könnten folgende Shifts identifiziert werden:

Shift 1: Proaktive digitale Politik Von einer reaktiven politischen Entscheidungsfindung bei technologischen Entwicklungen hin zu einem vorausschauenden politischen System, das digitale Innovationen für gesellschaftliche Herausforderungen strategisch nutzt.

Shift 2: Digitale Souveränität Von der Abhängigkeit von wenigen Tech-Giganten für digitale Infrastruktur hin zu einer vielfältigen digitalen Landschaft mit starken lokalen Akteuren und technologischer Unabhängigkeit.

Shift 3: Wertebasierte Digitalisierung Von primär datengetriebenen Geschäftsmodellen hin zu ethisch fundierter Technologieentwicklung, die Privatsphäre und Gemeinwohl konsequent priorisiert.

Für jeden Shift gibt es in der Realität bereits Veränderungssignale, manche stärker, andere schwächer ausgeprägt. Die Kunst besteht darin, diese Signale frühzeitig zu erkennen, sich strategisch zu positionieren (Positions), um mehr zu lernen und diese positiven Veränderungen durch gezielte Interventionen (Options) zu verstärken.

Schritt 3: Positions

Man kann sich komplexe Systeme als eine Art Landschaft vorstellen: Es gibt Täler, Berge, Flüsse und Kreuzungspunkte. Positionen sind in diesem Bild die strategisch gewählten Aussichtspunkte in der Landschaft. Es sind Orte, von denen aus wir besonders gut beobachten und wirken können.

Es geht dabei nicht darum, fertige "Lösungen" zu implementieren, sondern zunächst strategische Positionen zu beziehen, die uns tiefere Einblicke ins System gewähren. Diese Positionen kombinieren relevante Akteure (Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen) mit verfügbaren Ressourcen (Finanzmittel, Infrastruktur, Wissen usw.).

Dabei gilt ein fundamentales Prinzip: Das Wo ist wichtiger als das Was. Denn erste eine kluge Positionierung ermöglicht uns, die vorhandenen Ressourcen und Dynamiken des Systems zu nutzen.

Bei der Auswahl der Positionen stellen wir uns Fragen wie:

- Warum ist dieser Schnittpunkt für die angestrebte Veränderung besonders bedeutsam?

- Welche Rolle können wir dort einnehmen?

- Welche konkreten Interventionsmöglichkeiten ergeben sich an dieser Position?

Positionen sind dabei nicht statisch, sondern werden im Verlauf der Portfolio-Implementierung regelmäßig angepasst, um auf Veränderungen im System zu reagieren. Sie bilden den zentralen Bestandteil eines Portfolios, da diese strategisch gewählten Positionierungen es uns ermöglichen, genau dort zu wirken, wo systemische Effekte erzeugt werden können.

In unserem hypothetischen Portfolio zur digitalen Transformation könnten folgende Positionen definiert werden:

Position 1 Digitale Bürgerbeteiligung: Wir positionieren uns an Schnittstellen, an denen Kommunalverwaltungen digitale Partizipationsplattformen nutzen, um Bürger:innen in lokale Entscheidungsprozesse einzubinden. Dies ermöglicht uns zu verstehen, wie digitale Technologien demokratische Teilhabe konkret stärken können.

Position 2 KI-gestützte Politikgestaltung: Wir positionieren uns dort, wo politische Entscheidungsträger KI-basierte Analysewerkzeuge einsetzen, um datengestützte Politikmaßnahmen zu entwickeln. Dies gibt uns Einblicke, wie digitale Technologien politische Prozesse effizienter und transparenter gestalten können.

Position 3 Digitale Infrastruktur für ländliche Räume: Wir positionieren uns dort, wo lokale Gemeinschaften dezentrale digitale Infrastrukturen entwickeln, um die digitale Kluft in ländlichen Gebieten zu überwinden. So verstehen wir, wie digitale Inklusion flächendeckend erreicht werden kann.

Schritt 4: Options (Interventionen)

Options (auch Options of/for Development, Discovery, Learning genannt) sind konkrete Interventionen, die wir basierend auf unseren strategischen Positionen entwickeln und umsetzen.

Sie erfüllen zwei Hauptfunktionen: Erstens dienen sie als Lernwerkzeug, um unser Verständnis des Systems kontinuierlich zu vertiefen. Zweitens verstärken sie bereits vorhandene (gewollte) Veränderungsprozesse.

Die Bandbreite möglicher Interventionen ist groß, von politischen und regulatorischen Maßnahmen über Forschungsinitiativen und strategische Partnerschaften bis hin zu experimentellen Ansätzen. Die konkrete Form einer Option hängt maßgeblich davon ab, wie umfassend unser Wissen über den jeweiligen Interventionspunkt bereits ist.

Für Position 1 "Digitale Bürgerbeteiligung" könnten wir beispielsweise bereits bewährte Partizipationsplattformen durch gezielte finanzielle Förderung stärken.

In weniger erschlossenen Bereichen empfehlen sich dagegen experimentelle Ansätze, die mit begrenztem Ressourceneinsatz maximalen Erkenntnisgewinn ermöglichen. Für Position 2 "KI-gestützte Politikgestaltung" könnten wir zunächst kleinere Forschungsvorhaben initiieren, um praktische Erfahrungen zu sammeln.

Die Entwicklung von Interventionen ist ein sorgfältiger Prozess, der bestehende eigene Aktivitäten ebenso berücksichtigen sollte wie Initiativen anderer Akteure. Eine Position ermöglicht in der Regel mehrere komplementäre Interventionen, und umgekehrt kann eine gut konzipierte Intervention Wirkung an mehreren Positionen entfalten.

Ausblick: Portfolioansätze im Vergleich

In diesem zweiten Teil unserer Portfolio-Reihe haben wir den Weg von der Theorie zur Praxis beschritten. Wir haben gezeigt, wie ein systemisches Portfolio durch die vier Kernelemente (Strategic Intent, Shifts, Positions und Options) strukturiert aufgebaut werden kann.

Die eigentliche Kunst und der langfristige Wert von Portfolios liegen jedoch nicht in der initialen Entwicklung, sondern vor allem in der Implementierung. Ein Portfolio lebt von kontinuierlichem Lernen und Anpassen, der sogenannten dynamischen Steuerung.

Im dritten Teil werden wir uns verschiedene Portfoliotypen anschauen und die wesentlichen Unterschiede zwischen klassischen Innovationsportfolios und systemischen Portfolios erläutern.