Steuern, Lernen und Effizienz: Warum Innovation Verzicht bedeutet

Eine vertraute Geschichte

Die Diagnose ist bekannt: Unsere Institutionen sind veraltet, der Staat handlungsunfähig, wir sind als Gesellschaft einfach zu langsam und träge für die Herausforderungen unserer Zeit. Es mangelt an Innovation, an Resilienz und Intelligenz in unseren politischen Systemen, in unseren Verwaltungen, überhaupt in unserer Mentalität.

Die Beweise dafür finden sich überall: Unsere Institutionen sind nicht wirkungsorientiert und wenn, dann messen sie die falschen Dinge (Output statt Outcome), unsere Verwaltungsprozesse sind ineffizient und fragmentiert, Redundanzen und Wildwuchs prägen den öffentlichen Sektor. All dies gilt als Beleg für die Dysfunktionalität unserer Institutionen: Probleme, die wir überwinden müssen, um endlich zu einem neuen, klugen, vernetzten und handlungsfähigen Staat zu gelangen, der fit ist für eine ebenso neue, vernetzte, nachhaltige und digitale Welt .

Diese Beobachtungen sind nicht falsch.

Die Kosten der Institutionen mit denen wir leben, werden täglich sichtbarer und sind struktureller Natur. Und ja: viele der Kosten, die wir heute tragen, sind tatsächlich Folgen von Strukturentscheidungen der Vergangenheit.

Aber ganz richtig sind sie auch nicht.

Ein Missverständnis

Was dabei jedoch oft übersehen wird: Diese Herausforderungen sind nicht einfach "Designfehler", die sich durch bessere Strukturen, bessere Prozesse oder bessere Planung beheben lassen, um dann einen idealen Staat zu erreichen. Sie lassen sich auch nicht durch Strukturreformen, innovative Organisationsmodelle, verbesserte Kompetenzen oder ✨KI✨ einfach auflösen.

Ein solcher Ansatz übersieht eine grundlegende Eigenschaft komplexer Systeme:

Es gibt einen grundsätzlichen Trade-off zwischen Steuerbarkeit und Anpassungsfähigkeit.

Der Conrad'sche Trade-off

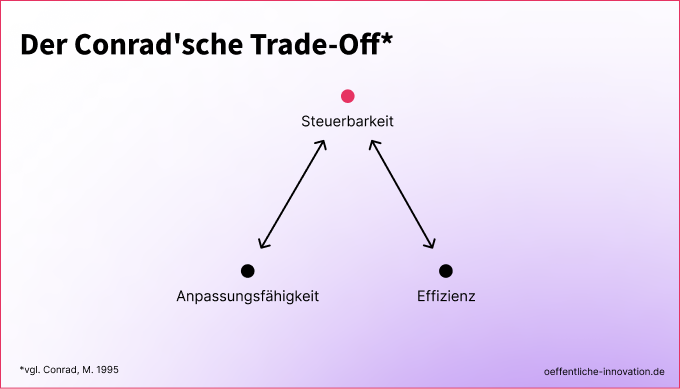

Der Biologe Michael Conrad beschrieb diesen Trade-Off als fundamentales Prinzip komplexer Systeme. Es besagt, dass drei zentrale Eigenschaften nicht gleichzeitig maximiert werden können:

- Steuerbarkeit: Die Möglichkeit, das Verhalten eines Systems durch klare Regeln und Vorgaben zu kontrollieren.

- Effizienz: Die optimale Nutzung verfügbarer Ressourcen für die Problemlösung.

- Anpassungsfähigkeit (Evolvability): Die Kapazität, durch Variation und Auswahl flexibel zu lernen und sich zu entwickeln.

Diese drei Eigenschaften stehen in einem strukturellen Spannungsverhältnis.

Auf der einen Seite steht die Steuerbarkeit – auf der anderen stehen Anpassungsfähigkeit und Effizient, sprich Lernfähigkeit. Steuern oder Lernen, beides geht nicht zu 100%. Und das ist kein Designfehler, sondern ein Grundmerkmal komplexer Systeme.

Ein Beispiel aus der Praxis: Das Digitalministerium

Jahrelang war die Verwaltungsdigitalisierung über 15 verschiedene Bundesministerien und 16 Länder verteilt. Alfred Kranstedt, Direktor des ITZBundes - der Behörde, die die IT von über 200 Bundesbehörden modernisieren soll - beschreibt das alte System als "total mühsam": Im IT-Rat mussten alle 15 Bundesministerien einstimmig entscheiden. "Einmal im Monat wurde dann zwei Stunden lang getagt, mit Protokoll, mit vorher fixierten Tagesordnungspunkten. Da sollte dann die ganze Digitalisierung des Bundes vorangetrieben werden."

Mehr Steuerbarkeit, mehr zentrale Effizienz

Mit der Bündelung im neuen Ministerium entstehen klare Entscheidungswege und durchsetzbare Standards. Es wird möglich, eine kohärente Geschichte über die Digitalisierung zu erzählen und umzusetzen. Das wirkt auch effizienter: Statt dass 16 Länder parallel ähnliche Probleme lösen, kann zentral entschieden werden. Kürzere Entscheidungswege, weniger Redundanzen, klarere Zeitpläne. Alles super?

Weniger dezentrale Lernfähigkeit

Gleichzeitig wird eine bestimmte Art dezentraler Lernfähigkeit aufgegeben. Das frühere System erlaubte paralleles Experimentieren - verschiedene Kontexte entwickelten verschiedene Lösungen, das System lernte an vielen Stellen gleichzeitig die unterschiedlichsten Dinge. Diese lokalen Ansätze waren durchaus "effizient", nur eben in Bezug auf spezifische Anforderungen, Interessen und lokale Bedürfnisse, und eben nicht im Sinne einer zentralen Strategie.

Dieses dezentrale Lernen umfasste also erwünschte und unerwünschte Elemente. Manche Organisationen lernten, Veränderung zu vermeiden. Andere entwickelten Lösungen für lokale Besonderheiten oder experimentierten mit alternativen Ansätzen.

Mit der Bündelung werden diese parallelen Entwicklungspfade beendet. Das System wird steuerbarer gemessen an zentralen Zielen, verliert aber die Fähigkeit, parallele Wahrheiten, Möglichkeiten und Unbestimmteiten aufrechtzuerhalten. Das ist eine bewusste Entscheidung: Klare Steuerbarkeit trumpft Lernvielfalt und kontextuelle Anpassungsfähigkeit. Das kann sehr sinnvoll sein, wichtig ist nur, dass wir mitbekommen, wofür und wogegen wir uns entscheiden.

Die andere Perspektive: Unsere Systeme funktionieren

So betrachtet sind unsere Verwaltungen, Konzerne und Mediensysteme also längst hocheffizient, hochresilient und unglaublich lernfähige Systeme. Die Herausforderung liegt darin, dass sie Dinge gelernt und resilient gemacht haben, die nicht immer wünschenswert sind. Und dass sie Funktionen und Ansrpüche mitabdecken, die sich als Eigenleben verselbstständigt haben.

Anders gesagt: Sie sind gerade deshalb schwer steuerbar, weil sie so anpassungsfähig und effizient sind in dem was sie tun. Wenn wir steuerbarere Medien-, Gesundheits-, Mobilitäts- oder Politiksysteme wollen, müssen wir Verhaltens- und Reaktionsmöglichkeiten aus diesen Systemen entfernen. Das macht sie linearer und kontrollierbarer – aber eben auch künstlicher, ineffizienter und weniger anpassungsfähig.

Also alles ein Nullsummenspiel? Nicht ganz.

Die eigentliche Frage

Die zentrale Herausforderung für öffentliche Innovation ist daher nicht: "Wie überwinden wir die Insuffizienzen unserer Systeme?"

Die richtige Frage lautet: "Wie können wir als Gesellschaft demokratisch entscheiden, wie wir dieses Trade-off-Verhältnis gestalten wollen?"

Wie weit wollen wir in Richtung Steuerbarkeit gehen? Wie weit in Richtung Effizienz und Entwicklungsfähigkeit? Wie können wir diese Balance klug, fair, demokratisch und transparent austarieren? Und vor allem: wie bekommen wir mit, was dabei auf der Strecke bleibt?

Drei Schritte zum konstruktiven Umgang

1. Die richtigen Fragen stellen

Statt uns darüber zu beklagen, dass unser Staat ineffizient ist, sollten wir anerkennen: Er ist hocheffizient – nur leider oft in den falschen Dingen . Die Aufgabe ist nicht, Effizienz oder Intelligenz zu schaffen, sondern sie demokratisch in die gewünschte Richtung zu lenken.

2. Demokratische Infrastrukturen schaffen

Wir brauchen also neue Formen demokratischer Deliberation und Partizipation, die über das klassische "alle vier Jahre wählen gehen" hinausgehen, um die vielen Abwägungsentscheidungen, mit denen wir es zu tun haben, transparenter und legitimer treffen zu können. Das könnten Bürgerräte sein, aber auch experimentellere Formate gesamtgesellschaftlicher Koordination. Besonders spannend wird die Frage, wie solche Deliberationsstrukturen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz aussehen können – als Werkzeuge für komplexere, nuanciertere demokratische Entscheidungsfindung.

3. Die Balance als Prozess verstehen

Es gibt keine final glücklich machende Lösung. Die Balance zwischen Steuerbarkeit, Anpassungsfähigkeit und Effizienz muss immer wieder neu austariert werden – je nach Kontext, Herausforderung und gesellschaftlichen Prioritäten. Markige Thesen vom handlungsfähigen, lernfähigen, oder effizienten Staat sind daher immer mit Vorsicht zu geniessen. Sie sparen aus, was sie dabei auf der Strecke lassen.

Fazit: Innovation als bewusste Gestaltung von Trade-offs

Echte öffentliche Innovation bedeutet nicht, perfekte Systeme zu designen, sondern, Rahmenbedingungen zuschaffen, die es uns erlauben, bewusst und demokratisch zu entscheiden: welche Art von Trade-offs wollen wir wann und wo als Gesellschaft eingehen? Es geht darum, die Spannung zwischen Steuerbarkeit einerseits und Anpassungsfähigkeit und Effizienz andererseits sichtbar zu machen (das hat auch viel mit Ehrlichkeit zu tun) und produktiv zu nutzen, anstatt sie als Problem zu bekämpfen, denn dann drehen wir uns im Kreis.

Die Kunst liegt also darin, diese fundamentalen Entscheidungen transparent und demokratisch zu treffen – anstatt so zu tun, als gäbe es technische Lösungen für politische Fragen.

Du willst tiefer in systemische Innovationsansätze einsteigen? In unserem Kurs "Öffentliche Innovation Neu Denken" erforschen wir gemeinsam, wie komplexe gesellschaftliche Herausforderungen konstruktiv angegangen werden können. Der nächste Durchgang startet im Oktober 2025. → Jetzt mehr erfahren und anmelden.